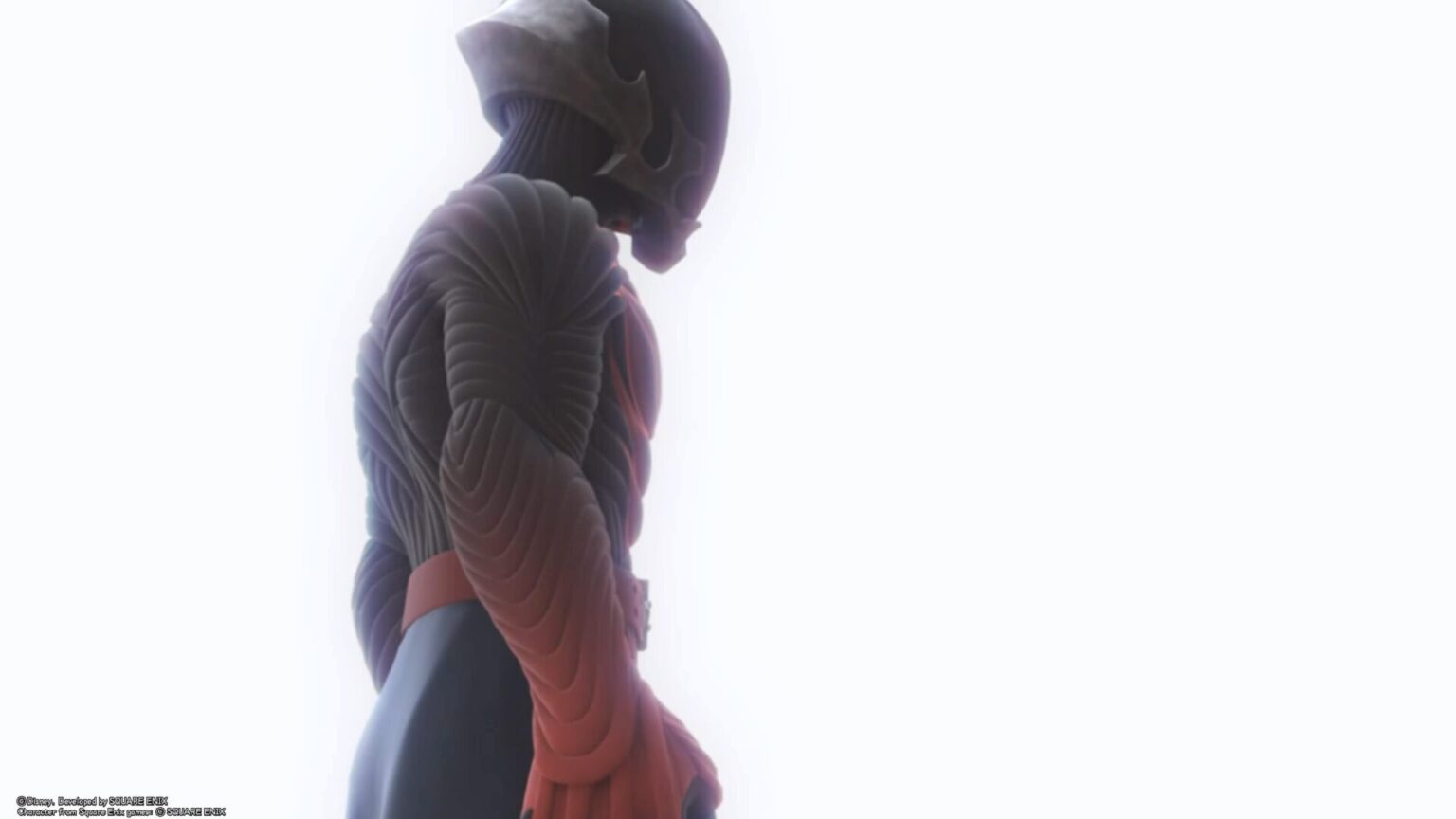

享楽の終わり

生誕の瞬間から、自分の中で満たされない『何か』があった。

だから、俺は飢えていた。

この空虚な心を満たしたい———。

その渇望は、やがて破壊や暴力という形で発露した。

それらの行為について、後悔は一切無い。

血生臭い愉悦に浸ることで、自らの心を満たす———。

それが、俺の全てだった。

“ヴェントゥスの虚ろより生まれし者……これよりおまえは、ヴァニタスと名乗るがよい”

“はい、マスター”

ヴァニタス——“空虚”を意味する言葉。

しかし、その名前に思い入れなど無い。

人の名前に大した意味など無いからだ。

目の前の女に出会うまでは、そう思っていた———。

俺のχブレードと、青髪の女——アクアのキーブレードが激しくぶつかり合う。

心地よい痺れが掌から脳髄へと伝わり、俺を陶酔させてくれる。

嗚呼——コイツと剣を交えるのは、本当に楽しい。

全身の細胞——その一つ一つが歓喜しているような気さえする。

俺はヴェントゥスの身体、心、意識——その全てを支配し、ついにχブレードを完成させた。

真のキングダムハーツと対を成す、究極の鍵——χブレード。

これでようやく、俺が待ち望んだキーブレード戦争が再現される。

そのための礎として、ヴェントゥスは俺の糧となったのだ。

そして、そのことがアクアの怒りに火を点けたらしい。

友情や絆などという抽象的な概念に興味は無い。

当然ながら、理解する気も無い。

従って、アクアがなぜこれほどまでに怒り狂い、自分に剣を向けるのか、俺にとっては不可解極まりない。

理由はどうあれ、アクア曰く『ヴェンの心を返してもらう』ために俺を倒すらしい。

しかし、この女と会う度に、この女と剣を交える度に思うことだが、この女との戦いは最高に燃える。

魔法主体で戦うスタイルに加え、しなやかな身体のこなしや時折見せる鮮やかな瞬間移動。

その体捌きには、戦いの最中だというのに見とれてしまうことさえある。

幼稚なヴェントゥスとのチャンバラのような戦いとは、まるで別次元の充実感がある。

確かに、アクアは強い。

力や技だけでなく、その心もだ。

女でありながらキーブレードマスターとして認められ、高潔さを醸し出す剣筋は驚嘆に値する。

しかし、俺が今手にしているχブレードは究極の鍵。

高次元の光と闇が交わることで生み出された、この世界で唯一無二の神器なのだ。

いくらアクアが強いと言っても、俺に勝つことは出来ない。

だから俺はある程度力をセーブして、アクアが力尽きてしまわない程度に戦いを長引かせるようにした。

一分でも、一秒でも長くこの女と戯れていたいからだ。

だが、それもそろそろ限界らしい。

「どうした?もう終わりか?」

アクアは苦悶の表情を浮かべている。

だが、その目はまだ死んでいない。

この状況では、どう考えてもアクアに勝機は無い。

この俺に——χブレードに打ち勝てる可能性など、万に一つも無いのだ。

それなのに、アクアはまだ絶望してはいない。

「テラ……ヴェン……力を貸して」

何が『力を貸して』だ。

ヴェントゥスの精神は、既に俺の支配下にある。

テラは今頃、マスターに身体を乗っ取られているだろう。

おまえの友とやらは、もうこの世には居ない。

だからそのチャチなお守りに祈っても無駄だというのに——。

しかし、俺はここで思わぬ反撃を食らうことになる。

アクアの一撃が予想外に重く、χブレードの刃先が欠けてしまったのだ。

その刹那、俺の内からヴェントゥスの声が響いてきた——。

“繋がる心が……俺の力だ!!”

ヴェントゥス——その“繋がり”とやらが、おまえの答えか。

俺が追い込まれたのは、その“繋がり”に負けたからなのか?

そう思ったのを境に、急速に意識が遠退いていった。

その瞬間に、俺は悟った。

間違いない——これが『死』なのだと——。

『死』を感じた瞬間に、俺の頭の中に今までの人生——いや、人に非ざる俺に“人生”という言葉は似つかわしくないかも知れないが——今までの記憶が鮮明に蘇ってきた。

人間は死ぬ瞬間に、その一瞬で全ての記憶を走馬灯のように見るらしい。

きっと、この感覚そうなのだろう。

誕生から現在に至るまでの、数年間の記憶——。

その一つ一つに、一体どれ程の価値があるのだろうか?

わからない——俺には、わからない——。

『死』を感じながら薄れていく意識の中で、最後に目に入ったのはアクアの顔だった———。

初見の記憶

アクアと初めて会ったのは、一体いつだっただろうか。

アクアのことは、事前にマスター・ゼアノートから聞いていた。

マスター・エラクゥスの元でテラと共に修業に励んでおり、ヴェントゥスにとっては同門の弟子仲間に該当する存在。

χブレードの完成——そして、マスターが新たな器を手に入れるにあたって、最も邪魔になるであろう存在。

そんな先入観こそあったものの、旅立ちの地でマスター承認試験が行われるに際して初めてアクアを見た時は、大して興味を抱くことはなかった。

強いて言うならば、青い髪と整った顔立ちが印象的だった。

だが、あの時の俺はヴェントゥスの力量と、テラの闇を注意深く観察していた。

正直な話、マスターがテラの身体を乗っ取る意図というのは理解しかねる部分があった。

マスター曰く“老いて脆弱な器を捨て、若くて強い器を手に入れる”ことが望みだそうだが、それはあくまで、キーブレード戦争の終末を見届けるための手段に過ぎない。

言い換えれば、マスターは『死』を怖れていた——とも捉えられる。

理由はどうであれ、マスターは自然の摂理に従って命の火が消えることを拒んだのだ。

キーブレード戦争——古の時代に、数多のキーブレード使いたちが光を奪い合った戦い。

その全てを再現し、その結末を見届け、世界の在り方を確かめる。

それこそが、師であるマスター・ゼアノートの悲願だ。

しかしながら、そのためには時間が——正確には言うならば「寿命」が足りない。

そう、マスターはキーブレード戦争の再現前に自分の寿命が尽きるであろう事を悟ったのだ。

その対応策として選んだのが、他者の身体を——若く強靭なテラの肉体を乗っ取ることだった。

もはや悪魔に魂を売ることさえも辞さない覚悟で、テラの身体を器として第二の人生を歩むことを画策したのだ。

純粋な闇の存在として生まれた俺が、このような言い方をするのは滑稽な話かも知れないが、マスターは狂っている。

暗く濁ったエゴと、他者を顧みない野望——いわゆる“心の闇”で凝り固まった怪物だ。

光と闇の均衡こそが最も重要だと説くマスターだが、彼は光でも闇でもない——『悪』だ。

そんな『悪』の化身とでも呼ぶべきマスターに同伴して、俺は『旅立ちの地』と呼ばれる世界を訪れた。

次代のキーブレードマスターを選ぶ、マスター承認試験——。

その模擬戦で剣を交えるテラとアクアを見ながら、俺はテラの内面から強烈な闇の波動を感じた。

俺が見た限りでは、テラとアクアに実力差は殆ど無かった。

しかし、勝負自体はアクアの方がやや優勢だった。

そして、そのことがテラの心に焦りを生じさせていたのは明白だった。

未熟なヴェントゥスには分からないのだろうが、マスターとエラクゥスは間違いなくテラの焦りに気付いていたはずだ。

『このままでは負ける——』

『どうにかしなければ——』

『キーブレードマスターになれない——』

勝負中にそんな後ろ向きなことを考えているようでは、勝利を掴むことなど出来ない。

テラの様子を見ながら、彼はヴェントゥスとは違ったタイプの甘ちゃんなのだと俺は思った。

それに引き換え、アクアの方は随分と肝が据わっているように思えた。

エラクゥス、あんたの弟子はアクアとかいう女以外は“腑抜け”ばかりだな——。

虫を噛み潰したような顔で試合を見ているエラクゥスを一瞥して、俺は試験場を後にした。

虚しさに焦がされて

“どうだ ヴェントゥスは?”

“まだ全然だ——俺が鍛えてやらないとな”

マスター承認試験が終了した直後、マスターが俺にヴェントゥスの現状について尋ねてきた。

この質問の真意はこうだ。

『χブレード完成までどのくらい時間が掛かるのだ?』

年甲斐もなく、気が逸っているのが透けて見える投げかけだ。

寿命が残り少ないことで、焦っているのだろうか?

それとも、ただ単にキーブレード戦争が訪れる瞬間を待ち焦がれているだけなのだろうか?

マスターの内心はともかく、ヴェントゥスの力量不足には呆れるばかりだった。

俺とアイツが同一人物だったのかと思うと、無性に苛々してくる。

力も、技も、精神も、何かにつけて甘すぎるのだ。

こんな安穏とした世界に閉じこもっている限り、アイツはいつまで経っても甘ちゃんのままだろう。

そこでマスターと相談した結果、俺の感情の一部——後に『アンヴァース』と呼ばれる魔物を世界各地にバラ撒いて、ヴェントゥスを孤立させようという結論に至った。

アンヴァースが世界各地に出現したとなれば、事態を危惧したエラクゥスはテラとアクアを調査に送り出すだろう。

あとは一人寂しく残されたヴェントゥスを焚き付けてやれば良い。

そうするだけで、ヴェントゥスが旅立ちの地から離れるには十分な理由となる。

案の定、俺が少しだけテラに関する予言めいた事を言ってやっただけで、ヴェントゥスは旅立ちの地を飛び出した。

全く、頭の悪い奴だ。

テラの運命も、おまえの運命も、既に決まっているというのに———。

ヴェントゥスの旅立ちを見届けた後、俺もまた異空へと飛び出した。

マスターとは別行動をする傍らで、俺はアンヴァースをバラ撒くために様々な世界を巡った。

それは、意外なことに俺にとっては楽しい旅となった。

闇の力に身を委ね、ひたすら負の感情を吐き出す。

闇を振りまき、逃げ惑う者達を眺めながら笑い転げる毎日。

気分は上々だったように思える。

しかし、言葉では表現できない『何か』が足りなかった。

俺は“ヴェントゥスの闇の部分”が意志を持った存在である。

しかし、だからと言ってヴェントゥスの記憶や感情をそのまま保持している訳ではない。

俺の中にあるのは、あくまで闇への衝動——破壊と混乱に対する好奇心のみだ。

なるほど、マスターが俺のことを『純粋な闇』と評し、そして『虚空』と命名したのも頷ける。

俺の内からどれだけアンヴァースを放出しようが、ヴェントゥス達が倒したアンヴァースがどれだけ俺に還元されようが、俺の欲求が満たされることは無かった。

どれだけ世界に混乱をもたらそうとも、俺の心が完全に満たされることは無かったのだ。

なぜか、虚しいのだ。

俺は正体不明の虚しさに苛立ち始めた。

そんな時だった。

ヴェントゥスが、俺の近くに現れたのは———。

半身への落胆と期待

俺はヴェントゥスをキーブレード墓場の荒野へと誘い込み、どの程度強くなったかを見極めることにした。

だが、アイツの弱さには愕然とした。

弱い——あまりにも弱過ぎる。

コイツはエラクゥスの許で、一体何を学んできたのだろうか?

テラやアクアと共に、何の修行をしてきたのだろうか?

ヴェントゥスはキーブレード使いとして最底辺の人物だった。

少なくとも、俺にはそのように思えた。

χブレードを生み出すためには、純粋な光の心と、純粋な闇の心を持つ者が必要だ。

そして、その者同士が等しい力で戦うことが必須でもある。

全く、冗談じゃない。

コイツのような雑魚が、俺と同じ強さになるまで待てというのか?

生憎だが、俺はそこまで気長じゃない。

“まだその程度か——使えないな”

“マスターには背くことになるが——いいだろう”

これこそが俺の本心だった。

マスターに仕えているのは、あくまで俺自身の楽しみのためだ。

χブレードと呼ばれる“究極の鍵”で、全ての世界が繋がる。

その結果として引き起こされるキーブレード戦争の渦中で、破壊と混乱による快楽を享受する。

しかし、そのためにこんな阿呆を一から十まで鍛えると言うのか?

どう考えても、割が合わないではないか。

もう、いい加減面倒だ———。

“おまえの役目はここまでだ”

この時は、ヴェントゥスを消すつもりで本気の一撃を放った。

だが、どこからともなく現れたヴェントゥスの助っ人に邪魔をされ、俺はアイツの思わぬ底力を見ることになった。

“まあいい もう少し様子を見てやるよ”

どうやら、ヴェントゥスは追い詰められてようやく実力を発揮するタイプらしい。

素質の程度はどうあれ、これから急激に強くなる可能性が無いわけではないだろう。

一縷の望みに賭け、俺は少しばかり時間を置くことに決めた。

だが、その時間は予想外の苦痛を俺に与えた。

それは“退屈”という名の苦痛だった。

その苦痛から逃れるために、俺は手頃な玩具はないかを考えた。

そして、俺は偶然通りかかった世界——“輝ける庭”で、ある気配に気付いた。

強い光の心——アクアという女の気配だった。

一度目の交戦

輝ける庭(レイディアントガーデン)は、アンセムと呼ばれる賢者が治めている世界だった。

その世界で、マスターはテラを相手に一芝居打っていた。

ブライグとかいう胡散臭い男と共謀して、テラの心の闇を呼び起こすことが目的らしい。

だが、俺にとっては大して興味の無い話である。

それよりも、俺はアクアという女のことが気になっていた。

生来の気質によるものなのか、常人と思ないほど強い光を持っている人間。

人為的に心の闇を抜き取られヴェントゥスと比較しても、その光は遜色ないレベルであった。

一体何が、あの女に強い光を抱かせたのだろうか——。

退屈によって倦んでいた俺は、輝ける庭(レイディアントガーデン)の街中で、暇潰しを兼ねてアクアと戦うことにした。

キーブレード戦争の再来を目指す俺とマスターにとって、必要なのはヴェントゥスとテラの二人だけだ。

つまり、俺たちの計画にアクアは必要ない。

それならば、今この場で排除してしまうのも良いだろう。

“おまえは…ヴェンが言っていた仮面の…”

何処で知ったのか分からないが、どうやら向こうは俺のことを知っているらしい。

ある意味、それは好都合である。

どうせ戦うのなら、話は早い方が良い。

“あー…ヴェントゥスか…”

そして、あの女と目が合った瞬間、俺は閃いた。

この女を、ただ消すだけではつまらない。

まずは、くたばらない程度に痛め付けて、晒し者にでもしてやろう——と。

そうすれば、テラもヴェントゥスも憎しみに駆られ、俺を倒すためにさらなる力を求めるだろう。

特に、ヴェントゥスはそれくらいの刺激がなければ、俺の強さには到底及ばないことは明白だった。

テラの闇を目覚めさせ、ヴェントゥスをさらに強くする。

そのために、今ここでアクアを潰す。

咄嗟の思い付きにしては、合理的な手段だと言えるだろう。

“どうだ?あいつ少しは強くなったか?”

“どういう意味だ?”

“聞いてるのはこっちだ。それに意味を知った所でどうにもならない。おまえはここで消えるんだからな”

“……戯言を!!”

俺は、本気では戦わなかった。

こんな細腕の女に、本気を出すまでもないと踏んだのだ。

しかし、中々どうして、アクアは俺が思っていた以上に強かった。

マスター承認試験の時に見かけた時とは全く違う。

実際に対峙してみると、そのことがよく分かる。

新米とはいえ、キーブレードマスターとして承認された実力は本物だった。

キーブレードを扱う技量だけでなく、その精神もまた然り。

アクアが放つ剣撃と魔法は、俺の急所を確実に捉えようとしてくる。

ヴェントゥスとは異なり、アクアの攻撃には“甘さ”や“雑念”が全く無いのである。

青くて透明感のある瞳が、迷いの無さを反映しているように感じられた。

アクアの攻撃を躱し、こちらから斬撃を放っても、魔力の壁によって防がれる。

平たく言えば、攻守共に隙が無いのだ。

俺のキーブレードと、アクアとキーブレードがぶつかり合う——。

その度に——“俺の闇”と“アクアの光”が交錯する度に、俺は思った。

『こいつとの戦いは楽しい』と。

本気を出し、闇の力を全開にして戦えば、アクアをこの場で仕留めることは出来ただろう。

しかし、俺の中の『何か』が、その選択肢を拒絶した。

そして、俺の中でこう呟いたのだ。

この楽しい時間を終わらせたくない、と——。

“中々やるな。いいだろう——おまえは予備だ”

χブレードを完成させるためには、俺と同等の強さと持つ者が必要だ。

当然ながら、その者は純粋な光を持っていなければならない。

だが、それは必ずしもヴェントゥスである必要はない。

条件さえ揃えば、この女——アクアでも構わないのだ。

“せいぜい強くなるんだな”

強くなって、もっと俺を楽しませてくれ。

退屈に喘いでいる俺にとって、おまえとの戦いは良い刺激になる。

俺の中にある、奇妙な虚しさを満たしてくれるのならば、俺は再びおまえと戦おう。

その日が訪れるまで、せいぜい牙を研いでおくがいい——。

釈然としない表情をしているアクアを一瞥して、俺は輝ける庭を立ち去った。

変わりゆく自分

アクアと一戦交えた後、俺はキーブレード墓場でマスターと落ち合った。

いわゆる定期報告というやつだ。

この類の行為は面倒以外の何者でもないのだが、マスターの命令である以上は仕方ない。

“χブレードの完成まで、あと——”

“『あとどれくらい掛かる?』——ですか?”

もしかすると、マスターは焦っているのかも知れない。

テラの身体を乗っ取る云々の前に、いよいよ寿命が尽きようとしているのだろうか。

“まあ、そう思っていたよりは早そうですよ。ヴェントゥスは今まで未熟だった分鍛える余地が多い”

“……ならば良い”

マスターは俺から良い報告を聞くと、必ず薄ら笑いを浮かべる。

その様子を見る度に、自分の中で嫌悪感が湧き上がるのを感じずにはいられない。

別に恐怖などは無いのだが、どうにも気色悪いのだ。

それはきっと、マスターの表情だけが原因ではない。

“なぜマスターはテラの肉体に拘るのです?”

“なぜ……とは?”

“キーブレード戦争の結末を見届けるだけなら、他の人間の器にしても良いのでは?”

“おまえにしては珍しいな。そんなことが気になるのか”

“あぁー……気になりますね。命ある者の苦悩なんて、俺には理解できないもので”

“ほう……言いよるわ”

俺は、ヴェントゥスの闇が具現化することで生まれた存在だ。

即ち、俺自身もアンヴァースと同様に、生命としては不完全な存在——親も兄弟もいない思念体である。

つまり、一般的な生死の範疇には留まらない存在なのだ。

従って、マスターのように生へと執着する理由など、俺には理解できるはずもない。

“若く強い器として、私の目が届く場所にテラがいた。そして、テラは途方も無い闇を秘めている”

“そんなことは既に知っていますよ”

“闇の力を扱う者は、闇を持つ者と同調しやすい——それが答えだ”

“あぁ……そうですか”

古の時代より受け継がれてきた、キーブレードマスターのみが使えるという秘術——。

己の心を他者の肉体へと移し替えることで、現世に留まり続ける——。

その儀式を確実に成功させるためには、己と親和性のある相手を選ぶ必要がある。

つまりマスターの場合、心の内に闇を持つ相手でなければ肉体の乗っ取りは成功しない——という意味なのだろう。

しかし、他人の体を使うにあたって、不便なことは無いのだろうか?

肉体を乗っ取るとは、精神を入れ替えることと同義ではないのだ。

もし仮に、テラの肉体にテラの残留思念のようなものがあったら、マスターの人格はどうなるのだろうか?

マスターの自我——それはやがてテラの意識と合一し、全く新しい人格が生まれる可能性もあるのではないだろうか?

それはマスターにとって、想定の範囲内なのだろうか?

“どうした?”

“いえ……何でも”

俺は、興味本位で尋ねたこの話を切り上げた。

マスターは闇について語り始めると、聞き手のことなど何も考えずに長々と話をするからだ。

俺が誕生した直後にも闇とは何か、光と闇の均衡とは何たるか——という趣旨の話を延々と聞かされたくらいだ。

取り敢えず分かっていることは、俺にとってマスターの長話を聞くのは苦痛でしかないということだ。

俺はその場から離れるべく、闇の回廊を作り出した。

しかし、マスターは今まさに回廊へと飛び込もうとしている俺を呼び止めた。

“ところで、アクアはどうした?”

どうやらマスターは、レイディアントガーデンにて俺とアクアが一戦交えたことを既に知っているらしい。

マスターはマスターでテラの相手をしていただろうに、全く抜け目が無い。

“まあ、筋は悪くないと思いますよ”

“そうか”

“あの場で消そうかとも思いましたが、予想以上に出来るようなので生かしておきました。あれならχブレードの『予備』として役に立つかと思ったので”

“おまえにしては、エラクゥスの弟子を高く買ったものだな”

“事実ですから”

“ほう………”

マスターは妙にニヤニヤしていた。

万が一、俺とヴェントゥスの融合が失敗しても『純粋な光の心』たる資質を持つアクアという保険が出来て安心したのだろうか?

どうやら、そうではないようだ。

“アクアの始末は、おまえに任せる”

“そのつもりですよ”

“クッ…クックック……”

“何をさっきから笑っているんですか”

“いや、随分と人間らしくなったと思うてな”

いい加減、先の見えないマスターの話に付き合うのが面倒臭くなった俺は、勢い良く異空へと飛び出した。

後に俺は、この時マスターが笑った真意について知ることになる———。

二度目の衝突

もうアンヴァースをバラ撒くのも飽きてきた頃だった。

マスターと別れた後、お祭り広場、闘技場、宇宙船と様々な世界に俺の感情を撒き散らした。

その度に、俺は『虚しい』と感じた。

やはり何かが満たされず、俺は徐々に苛立ち始めた。

そんな折、俺は誰もが年を取らないネバーランドという世界を訪れた。

どうやら、子供が子供のままでいられる世界らしい。

時間の概念とは関係のない存在である俺には、全く理解できない世界だ。

歳を取らないというなら、マスターが永住するべき世界だろう。

もっとも、マスターとこの世界の景色は全く合いそうに無いのだが———。

一通りアンヴァースを撒き散らした後、俺はヴェントゥスの木剣を見つけた。

かつてヴェントゥスがテラから譲り受けたものだ。

俺は逆手で木剣を手に持ち、ヴェントゥスを真似て空を斬った。

ブン——と、キレの悪い音が響く。

こんな玩具で、よく修業したものだと感心した。

ヴェントゥスがチャンバラまがいの修業をしている間、俺はキーブレード墓場でマスターから闇を駆使した戦闘術を叩き込まれていたのだ。

元々は同一人物であっても、このような経緯を辿れば実力に差が付くのは当然だ。

ヴェントゥス——おまえは何を目標として修業した?

テラのようになることか?

キーブレードマスターになることか?

エラクゥスから外の世界に出る許しを貰うためか?

幼稚だ——あいつは、何もかもが幼稚なのだ。

何も知らないからこそ、自分の未来について何の疑問も持たなかったのだ。

未来永劫、テラとアクアと共に生きていく未来設計があいつの中にあったのだ。

それを幼稚と言わずに、一体何と言うだろうか。

何も知らない者が何を見ても、何も理解できない——。

これはマスターの受け売りだが、この言葉は万物共通の真理だと俺は考えている。

どんな物事であれ、自分の目で見て、自分の耳で聞き、自分の心で感じることこそが何よりも重要なのだ。

光を信奉するエラクゥス一門は、決して闇を認めない。

だが、闇について深く知りもしない連中が、闇を『悪』と決め付けるのはなぜだろうか?

そして、こうも思う。

俺は『悪』なのだろうか——と。

その時、強い光の気配を近くに感じた。

それは、アクアの気配だった。

状況から察するに、テラやヴェントゥスを追ってこの世界を訪れたのだろうか。

空を飛ぶ妙な連中と共に、どうやら宝探しをしているらしい。

俺がアクアの気配を感じているということは、アクアも俺の気配を感じているということだ。

それならば、憂さ晴らしにあの女と剣を交えるのも悪くなさそうだ。

俺はヴェントゥスの木剣を持ったままアクアが居る場所へと歩き出した。

俺の中の『何か』が、あの女を強く求めている———。

“宝探しごっこは楽しかったか?”

“いつの間に…!?”

“もうあいつには、こんなオモチャ……必要ないんだよ”

俺はアクアの目の前で、ヴェントゥスの木剣をへし折ってやった。

勿論、これはアクアに本気を出させるための演出だ。

もっとも、ヴェントゥスが十分に成長した、というのは事実ではある。

しかし、そんな俺の思惑など露知らず、眉をひそめ、怒りに紅くなるアクアを眺めるのは最高に気分が良かった。

“だから、予備も要らなくなった”

“貴様!!”

そうだ——それでいい。

全力でかかってこい。

そして、俺を楽しませてくれ。

そんな具合にアクアを侮っていた俺は、ここで予想外の辛酸を舐めることになった。

今にして思えば、余裕を持って戦っていられたのは最初だけだった。

初めて戦った時よりも、アクアは格段に強くなっていた。

キレが増した斬撃と魔法を次々と繰り出され、俺は反撃するのも一苦労だった。

そして不覚にも、俺は数秒間ではあるが意識を失う所まで追い詰められた。

視界が闇に包まれる最後の瞬間まで、アクアは敵意溢れる表情で俺のことを見ていた。

『おまえは悪だ』と顔に書いてある——そんな表情だった。

意識が戻り、上体を起こすと、すぐ近くにアクアが倒れていた。

どうやらアクアの方もダメージが深かったらしい。

俺は自分のキーブレードを拾い上げ、アクアの喉元に突き立てた。

アクアが目覚める様子はない。

青い髪に、長い睫毛、整った鼻筋、細い顎、陶器のような肌。

改めてアクアの顔を見て、俺はその美しさに見とれた。

寝顔だけ見てれば、先ほどまで俺との激闘を演じていた女とはとても思えない。

何となく興が削がれ、俺はキーブレードを懐に収めた。

そして、俺はアクアの寝顔を観察した。

陽の光と青い空の下で、呑気に昼寝をしているような顔だ。

俺は、この女が闇に対してどんな考えを持っているのかを無性に知りたくなった。

アクアはエラクゥスから光こそが正義、光こそが希望である——と、教え込まれているに違いない。

そう、光を絶対視するように刷り込まれているはずなのだ。

では、闇は?

闇は存在してはならない——などと言われ続けてきたのだろうか?

それとも、過去に闇を嫌悪するような経験でもしたのだろうか?

どちらにせよ、闇に対して良い印象を持っているわけではないのだろう。

“俺は存在してはいけない……おまえは、そう思っているのか?”

返事はなかった。

アクアは変わらず寝息を立てている。

心なしか微笑んでいるようにも見える。

“どうあっても闇を認めないというのなら……次に会った時は容赦しない”

寝息を立てているアクアに背を向け、俺は闇の回廊に飛び込んだ。

何となく居たたまれなくなったのだ。

『次』が、アクアの最期になるのだろうか———。

真直ぐにヴェントゥスの跡を追う気は起きなかったので、俺は暇つぶしがてら色々な世界を適当に回ってみた。

どの世界の住民も、光溢れる世界の生活を満喫しているように見えた。

『闇が無いから僕たち私たちは幸せです』と言わんばかりの顔だ。

面白くないので、俺は闇の気配が濃い世界に飛んだ。

心地いい闇に導かれるままに訪れたのは、ネオンが光る薄暗い街だった。

近代的な街並の割に、なぜか人の気配を感じない。

その代わりに、奇妙な黒い影や、白い化け物たちがうろついている世界だった。

黒い影や化け物たちは、俺には襲い掛かってこなかった。

もしかしたら、俺のことを怖れているのかも知れない。

それにしても、こんな異形の者たちからも避けられるとは——。

俺はふと、アクアのことを思い出した。

“敵意を燃やして掛かってくるだけアイツの方がまだマシだな———”

結局の所、俺は誰からも必要とされていないのだ。

だから誰からも避けられ、そして疎まれるのだろう。

確かに、マスターはχブレード完成のために俺の力を欲している。

しかし、それはあくまで自分の野望を実現するためでしかない。

マスターが俺に親愛の情を持つことなど、天地が裂けても有り得ないだろう。

俺にはテラのように尊敬する師匠がいるわけでもなく、アクアやヴェントゥスのように信頼できる友がいるわけでもない。

『純粋な闇』として誕生した瞬間から、俺は孤独だったのだ。

そして、この孤独はこれからも続くのだ。

それこそが、俺が今まで感じていた虚しさの正体だったのかも知れない。

そうは言っても、今さら気にするようなことではないのだが。

ネオンの薄暗い光に照らされながら、俺は空を仰いだ。

靄が掛かった闇色の空は、俺の欝屈な心を表しているようでもあった。

この街の景色と雰囲気は、孤独な者にこそ相応しい。

俺がこの場所に辿り着いたのも、ある種の縁だったのかも知れない。

何の根拠もなく、俺はそう思った。

三度目の激闘

青い海と空に囲まれた島——デスティニーアイランドと呼ばれる世界で、俺はヴェントゥスを見つけた。

テラの力で、旅立ちの地からこの世界へと飛ばされてきたのだろう。

それであれば、今頃エラクゥスはテラか、もしくはマスターによって葬られたところか。

ヴェントゥスにとって、もはやエラクゥスなど必要ない存在だ。

今のヴェントゥスに必要なのは、誘いの言葉だ。

“おまえは素材として十分に成長した”

“脱け殻のくせによく喋る”

“だったら戦う理由を作ってやるよ”

“おまえも来るがいい”

“χブレードの誕生に相応しい場所——キーブレード墓場へ”

“そこでテラとアクアの最期を見せてやる”

“おまえはそれを見て平然としていられるかな”

ヴェントゥスに終末への標を与え、俺は奴に背を向け、闇の回廊に飛び込んだ。

これで計画は完遂まであと一歩だ。

テラは、マスターに身体を乗っ取られる。

ヴェントゥスは俺と融合して、χブレードとなる。

アクアは——俺が始末することになるのだろうか?

風が吹き荒れるキーブレード墓場の岩場に降り立った俺は、マスターを待つことにした。

間もなくマスターもこの場所に現れるだろう。

俺は何気なく無数に落ちているキーブレードを一本拾い上げた。

このキーブレードの所有者は、どのような最期を遂げたのだろうか。

キーブレード戦争では光側に付いたのか、闇側に付いたのか。

それは誰にも分からない。

物言わぬキーブレードにも、過去の記憶は残っているのだろうか。

もしそうなら、過去の記憶や思念を読み取ることが出来れば、あるいは——……

いや、そんなことなど有り得ない。

キーブレードも、所詮は道具にすぎない。

道具は道具——それ以上でも以下でもない。

重要なのは、持ち主の力量なのだ。

“何を感傷に浸っておる”

いつの間にかマスターが俺の背後に立っていた。

どうやらテラをここにおびき寄せる芝居は全て終わったらしい。

“別に何でもないですよ。暇だったので近くに落ちていたキーブレードの観察をしていただけです”

“ヴェントゥスは?”

“じきにここに現れるはずです。いや、もう近くまで来ているかも知れませんね”

“そうか……間もなく機は熟すというわけだな。全ての世界が本来の姿に戻り、伝説が再現される”

“俺も楽しみです”

“おまえの言う『楽しみ』はそれだけではなかろう?”

“は?”

“アクアだ”

“アクアが何か?”

“おまえはアクアの『始末』を楽しみにしているのだろう?いや、正確には『アクアとの戦い』をな……”

“えぇ、そうですね。ゾクゾクしますよ”

“ククッ…ヴァニタスよ……やはりおまえは純粋だな……まさに『純粋な闇』だ”

“今さら何ですか”

俺には、マスターが何を言いたいのか判然としなかった。

普段以上にニヤニヤしているマスターの真意が掴めない。

俺がアクアの『始末』に執心していることが、余程可笑しいのだろうか。

“アクアの始末はおまえに任せる。煮るなり焼くなり、おまえの気の済むようにしろ”

“はい”

“おっと……噂をすれば、だ”

テラ、ヴェントゥス、アクアの三人が、同じ場所に集結した。

三人とも、これでもかというくらい俺とマスターを睨み付けている。

こうなること自体が俺たちの計画だったことに、奴らとて気付いていないわけではない。

それでも煮えたぎる感情を——怒りを抑えられないのだ。

特にテラに至っては、怒りを通り越して憎悪の感情を目に宿らせている。

ああ、いい目をしているな———。

それが、俺の率直な感想だった。

案の定と言うべきか、テラは真っ先に攻撃を仕掛けてきた。

続いて、ヴェントゥスも、アクアも———。

しかし、俺とマスターの二人掛かりの波状攻撃の前に、三人は程なく撃沈した。

しかし、テラだけは執念を燃やして、マスターに的を絞って特攻してきた。

エラクゥスを——師を奪われたが故の執念なのだろうか。

“おまえなら辿り着くと信じていた。光と闇の壁を越えて私のもとへ———”

いよいよマスターの望みが実現する瞬間が近づいてきたというわけだ。

流石のマスターも、興奮を抑えられないといった様子だ。

“待ちわびたぞ——テラ!!”

“俺には友がいる——答えろ、ゼアノート”

ああ——そう言えば、テラはヴェントゥスが一度壊れたことに関する真相を知らないんだったな。

もっとも、テラが真相を知ったからといって何がどうなるわけでもないのだが。

“あいつの心に何をした!!”

“心の闇を抜き出してやっただけだ。まあ…ヴェントゥスの心は耐えられなかったようだがな”

“ゼアノート!!!”

テラの抑えられない怒りと同様に、俺にもまた抑えられない衝動がある。

アクア——俺が唯一の好敵手として認めた女。

猛り狂うテラの斬撃を躱しながら、俺はアクアのことばかりを考えていた。

一分でも、一秒でも早く、あの女と刃を交えたい———。

“ヴェントゥスの全てを奪い、アクアを消せ!!”

テラとの交戦中、ついにマスターからの『合図』が出た。

俺はマスターとテラに背を向けて、一目散に走り出した。

ヴェントゥス——今こそ俺たちが元の存在に戻る時だ。

アクア——χブレードでおまえの顔を絶望に染め上げてやる。

俺は勢いよく崖から飛び降りた。

踏み切った瞬間、眼下でブライグとか言う胡散臭い男が逃げていくのが見えたが、最早そんなことはどうでも良かった。

俺は空中でバランスを取りながらアクアの不意を突き、致命傷にならない程度の一撃を見舞った。

この時アクアを仕留めることも出来たのだが、俺は敢えてその選択肢は選ばなかった。

ヴェントゥスは凍り漬けで地べたに寝そべったまま、その様を見ていた。

ああ、なんて不様な姿だ。

そして、不甲斐ない。

信頼する仲間が斬られる場面を、何も出来ずに見ているだけとはな——。

俺は気絶したアクアの横に立ち、アクアの胸の上にキーブレードを突き刺す格好で構えた。

マスターは『アクアを消せ』と言った。

χブレードを完成させるためには、ヴェントゥスが全力で俺と戦うしかない。

そして、今の状況でヴェントゥスの怒りに火を点け、奴の力を最大限に引き出すためにはアクアを奴の前で消し去るのが得策ではある。

しかし、今の状況のままアクアに止めを刺してしまっては面白くない。

アクア——俺は無抵抗のおまえを消したいわけじゃない。

おまえと全力で戦いたいだけなんだ。

おい、ヴェントゥス——いつまで寝転んでいるつもりだ。

さっさと起き上がって、かかって来いよ。

こんなつまらない形で、俺にアクアを消させるな———。

“やめろ!!!”

ここに至ってようやく、ヴェントゥスが怒声と共に立ち上がった。

これでもかというくらい俺を睨み付けながら、キーブレードを振りかざしてくるヴェントゥスに、もはや『甘ちゃん』の面影は無かった。

相変わらずチャンバラ紛いの戦い方しか出来ない奴だったが、それでも最初に戦った時よりは随分とマシになっていた。

ある程度ヴェントゥスと戦った後、俺は身の内から力が溢れてくるのを感じた。

“これで俺の身体は滅び、おまえと融合を果たす——χブレードの完成だ!!”

ヴェントゥスにアンヴァースの真相を明かし、ついに俺はヴェントゥスを身体と精神を乗っ取り、χブレードを完成させた。

意識下で僅かにヴェントゥスの波動を感じながらも、χブレードを振るう分には何の問題も無かった。

そして、今度は目を覚ましたアクアとの戦いが始まった。

しかし——結果は俺の敗北だった。

意識下でのヴェントゥスの抵抗は思いの外強く、その影響がアクアとの戦いにも現れたのだ。

理由はどうあれ、俺はアクアにも、ヴェントゥスにも勝てなかったのだ。

この世では、強い者だけが生き残る。

勝った者が正義で、負けた者は悪なのだ。

光を信奉する者たちに敗れたという事実は、俺の存在意義を揺るがした。

俺は、アクアに敗けた———。

俺は、ヴェントゥスにも敗けた———。

やはり闇は『悪』であり、そして『害』なのか?

おまえたちは、闇を滅ぼすことに抵抗はないのか?

否、あるはずがない。

そう——奴らは決して闇を認めようとはしない。

だからこそ、あの女と——アクアと一対一で話をしてみたかった。

闇の存在意義というものについて、アクアと語り合ってみたかった。

『闇』の存在ってのは、そんなに悪いモノなのかと、自分の口でアクアに訊いてみたかった———。

純粋な闇であるからこそ、俺とは正反対のアイツに——心に光を宿すアクアに惹かれたのだ。

マスターはそのことに気付いていたから、何かにつけてニヤニヤと笑っていたのだろう。

全く、どこまでも悪趣味な爺さんだ———。

たが、今となってはどうでもいいことだ。

人が死ぬ瞬間に見るという記憶の走馬灯も、そろそろ終わりが近付いてきたらしい。

俺は、もうすぐ消える。

俺の仮初めの体も、仮初めの心も、消える。

魂も、記憶も、消える。

俺の全てが、何もかも、消えル——。

意識ガ、遠退ノイテイク———。

四度目の邂逅

…………

………………

……………………

——何ダ?

『光』ヲ、感ジル。

『光』ガ、近ヅイテクル。

俺ガ、ヨク、知ッテイル『光』、だ。

ヴェントゥス、じゃナイ。

アイツ、だ。

これは、アクアの『光』だ———。

そう思った刹那、俺は身の内に今までにない凄まじい闇の力がみなぎるのを感じた。

それは、χブレードすら凌ぐ勢いの力だった。

俺の身体は、間違いなく消滅したはずだ。

しかし、そんなことを考えるよりも早く俺の身体は再生していた。

手足の感覚が蘇り、右手に意識を集中すると俺の意思に呼応するかのように俺専用のキーブレード——『ヴォイドギア』が現れた。

そして、目の前にはアクアが居た。

地面に降り立った俺は、周りが荒野であることに気付いた。

どうやら此処は、キーブレード墓場の外れ——ヴェントゥスと最初に戦ったあたりの場所らしい。

間違いなく死を迎えたはずの俺が何故蘇ったのか——その理由は定かではない。

思念となって現世に留まったのか、それともただの亡霊と化したのか———。

だが、そんなことはどうでもいい。

そして、今ならば確信を持って断言できることがある。

俺が現世に残した一番の未練——それはキーブレード戦争や、χブレードのことではない。

ましてや、世界に破滅や混乱をもたらすことでもない。

今この瞬間、目の前に居る『アクア』という女ともう一度会うことこそが、死して尚望んだ俺の願いだったのだ。

俺はアクアに向かってキーブレードを構え、そしてアクアも俺に対してキーブレードを構えた。

俺は笑った。

自分でも不思議に思える程の笑い声が漏れた。

アクアからは見えないだろうが、仮面の下で笑う俺の唇は、きっと歪な形をしているに違いない。

さあ、もう一度だ———。

最期にもう一度だけ、アクアと戦うことが出来る。

俺は、そのことが嬉しくてたまらなかった。

しかし、一つだけ気掛かりなことがあった。

俺を見つめるアクアの眼差しからは、あまり敵意が感じられないのだ。

過去3回に渡ってアクアと戦ったが、いずれの戦いでもアクアは俺に対して敵意を燃やしながら挑んできた。

しかし、今回は違った。

アクアの瞳からは、敵意よりも別の感情の方が強く感じられた。

まるで俺と戦いに躊躇いがあるかのように思えるような眼だった。

アクアの真意を掴めないまま、戦いの火蓋は切って落とされた。

闇の力を極限まで引き出した技を、アクアは絶妙のタイミングで回避・防御する。

そして、俺が技を繰り出した後に出来る僅かな隙を狙って、強力な魔法で反撃してくる。

一進一退の攻防が続いた。

俺がアクアに向かって突進し、キーブレードで首元を狙った攻撃もアクアの魔法でガードされた。

しかし、女であるアクアは純粋な腕力では俺に劣る。

俺は接近戦に持ち込み、再びアクアの首元にキーブレードを振り下ろした。

今度はアクアの魔法でのガードが間に合わず、直接キーブレードで俺の斬撃を受け止める格好となった。

至近距離で、俺とアクアのキーブレードがぶつかり合う。

キーブレード越しに見たアクアの瞳からは、最早敵意は全く感じなかった。

アクアの澄んだ青い瞳は、心なしか潤んでいるように見えた。

その青い瞳に、俺の姿が映っている。

アクア——おまえは今、何を考えながら戦っている?

ふとそう思った瞬間、俺の足元で突然爆発が起こった。

アクアが仕掛けた地雷魔法が発動したのだ。

それは、まさに一瞬の出来事だった。

右手から離れたキーブレードが宙を舞う。

気が付いた時には、俺はキーブレードと共に地面に倒れていた。

最後の最後で勝負の明暗を分けたのは、俺自身の油断だった———。

光との対話

完敗だった。

自分でも素直にそう思えるような結果だった。

四回目の戦いは、俺が四回目の敗北を喫するという形で幕を閉じた。

しかし、不思議と悔しさは無かった。

それどころか、むしろ清々しい気分だった。

俺は全ての力を出し尽くしたのに、アクアは更にその上を行っていたのだ。

全く、大した女だ———。

「止めを刺せ……マスター・アクア」

キーブレードを構え、倒れ伏した俺の元に近付いてくるアクアに向かって俺はそう言い放った。

この世で唯一の好敵手と認めた、若きキーブレードマスターのアクア。

こいつの手で葬られるならば、悪い気はしない。

しかし、アクアは俺の言葉とは裏腹にキーブレードを降ろした。

そして、アクアの右手からキーブレードが光となって消えた。

俺にとっては予想外の行動だった。

一体、何故———?

アクアは倒れている俺の横まで来て、膝立ちの格好になった。

「ヴァニタス——私には、貴方のことがわからないわ」

「どういう意味だ?」

「貴方は闇の力を操る危険な存在。世界に混乱をもたらす存在。私が倒すべき敵。その気持ちは今も変わっていない。でも……」

漆黒の仮面越しに見えるアクアの表情は冴えなかった。

少なくとも、俺にとってはアクア“らしくない”ように見えた。

「貴方は私を殺さなかった。私の息の根を止めようと思えば、それを実行するチャンスは何度かあったはず。なのに貴方は私を殺さなかった。……どうして?」

改めて問われてみると、答えに窮するものだな——と思った。

正直に言うと、それは自分でも分からなかった。

純粋な闇の存在である俺に芽生えた、どうにも不可解な感情——それがアクアに止めを刺そうとすることを何度も躊躇わせたのだ。

「ヴァニタス……貴方からはアンヴァースと同じ波動を感じる。だから貴方がアンヴァースと関係があるということも何となくわかるわ。貴方は一体……何者なの?」

「何者…か………」

『おまえは何者か?』と問うアクアに対して、俺は自分の出自について簡単に話した。

自分は、ヴェントゥスの闇の部分が意志を持った存在であること。

マスター・ゼアノートの野望に加担して、χブレードを創り出そうとしたこと。

全てのアンヴァースは、俺の感情から生まれた存在であること。

俺の話を黙って聞くアクアの顔には陰りがあった。

アンヴァースの件はともかく、さすがに俺とヴェントゥスが同一人物だったことまでは知らなかったらしい。

理由はどうあれ、実の弟のように可愛がっていたヴェントゥスの片割れと何度も死闘を繰り広げてきたのは事実なのだ。

もしかしたら、アクアも複雑な心境なのかも知れない。

「驚いたか?」

「……ええ。信じられないわ」

「だったら俺の仮面を取ってみろ。嫌でも信じるさ」

アクアは無言で俺のヘルメットを外した。

俺とヴェントゥスの顔立ちはよく似ている。

俺たちが元々は同じ存在だったということを裏付ける、何よりの証拠なのだ。

アクアは俺の素顔を見るなり眉をひそめた。

「貴方の話……本当なのね」

「ああ」

「どうして…こんなことに……」

「さあな」

俺とアクアが四度も戦ったのも、何か因縁があってのことだったのかも知れない。

同じキーブレードを持ちながら、全く性質の違う俺たちは——そう、例えるなら決して交わることのない平行線だ。

少なくとも、俺は今までそう思っていた。

しかし、今は互いに武器を持たずに会話をしている。

運命とは、よくわからないものだ。

柄にもなく感慨に耽り始めた矢先、俺の身体に異変が起きた。

俺の身体から、黒い靄が立ち上がり始めたのだ。

痛みは無いが、手足の感覚が少しずつ失せていく。

どうやら、俺に残された時間は少ないらしい。

「俺もここまでか……」

「ヴァニタス。今、回復魔法をかけるわ——」

「……なぜ俺を助ける?」

「貴方を放ってはおけないわ」

どういう心境の変化か知らないが、アクアは俺の上体を抱き起こして回復魔法の詠唱を始めた。

「癒しよ———」

アクアの魔力が淡い緑色の光となって、俺の身体を包み込む。

しかし、俺の身体には効果が無かった。

俺の身体は、既に回復魔法の効果を受け付けない状態にまで崩壊が進んでいるのだろう。

自分の魔法が効かないことを悟ったアクアの顔に、後悔の色が浮かんだ。

俺を倒したことについて、負い目でも感じているのだろうか。

全く、馬鹿な女だな———。

「ヴァニタス……」

「気遣いは無用だ。敗者が消え去るのは、いつの時代でも同じなんだからな」

そもそも、俺はχブレードの消滅と共に死を迎えるはずだった。

しかし、どういう訳か死んだはずの俺は現世に留まった。

そして、幸運にもアクアと再会する機会を得た。

この巡り合わせも何かの縁ならば、真の最期を迎える前に、アクアに訊いておきたいことがある。

どうしても、これだけは自分自身の言葉で訊いておきたい———。

「アクア……おまえは闇が嫌いか?闇を悪だと思うか?」

「………え?」

「おまえはエラクゥスから、闇は存在してはならないものだと教えられてきたんだろう?今でもそう思うのか?」

「それは……わからない」

俺を抱きかかえながら、アクアは苦しそうに目を瞑った。

俺の顔の真上に、アクアの整った顔がある。

ここまで思い詰めた表情のアクアは見たことがなかった。

「確かに、私はマスターから闇はあってはならないものだと教えられて育った。でも……闇があってはならない理由なんて……深く考えたことはなかった」

「そうか」

「マスターが『闇は悪いもの』だと言うから私もそう思い込んでいた。でも『悪いから悪い』と思っていただけで…本当はわからない。テラやヴェンの心にだって闇はあった。だけど、私は彼らのことを『悪』だとは思わない。たとえ心に闇があったとしても……二人は私の大切な友だもの」

アクアは眉間に皺を寄せながら笑った。

無理をして笑顔を作っている——そんな感じだった。

「誰の心にも闇はあるわ。光を信じている私の心にだって闇はあるかも知れない。だから…何もかも闇が悪いという考えは……もしかしたら間違っているのかも知れない」

エラクゥスのもとから巣立ったアクアは、旅の過程で、師とは少しだけ違う結論に辿り着いたのかも知れない。

無論、俺が過去に行ってきたことは、アクアにとって許せないものだったに違いないだろうが———。

「ヴァニタス…貴方が今までしてきた行為は、決して正しいことだとは言えないわ。でも貴方が『悪』なのかどうかは私にはわからない。貴方は私を殺さなかったし、それに……」

「それに……何だ?」

「それに……貴方は自分の生まれについて悩んでいるんでしょう?もし貴方が本当に救いようのない人間なら『闇を悪だと思うか?』なんて疑問は持たないはず。貴方は闇の存在である自分自身について何か思うところがある。だから闇は善いものなのか悪いものなのかについて悩んでいる……私にはそんな気がしてならないわ」

たった数分間のやり取りの中で、アクアは俺の心の内を見抜いたらしい。

言われてみれば、確かに俺は悩んでいたのかも知れない。

誰からも必要とされない自分。

マスターからは道具としてしか見られない自分。

自分の存在意義というものを実感出来ず、ただ虚しかった。

「もし貴方がゼアノートの傍に居なければ…もし貴方がχブレードと関係が無ければ…たとえ貴方が純粋な闇の存在だとしても私達は敵同士としてではなく、何か別の形で出会っていたかも知れない」

「そう、かもな………」

「もしそうだったら、私は貴方とも仲良くなれたかも知れない。こんな風に貴方を傷付けずに済んだかも知れない……」

俺の身体を抱きかかえながらアクアは俺の手を握った。

アクアの肩は小刻みに震えている。

おい、アクア———。

何だ、その顔は———。

おまえに、そんな顔は似合わないぞ———。

アクアの目から涙が溢れ、頬を伝っていく。

「ごめんなさい……ヴァニタス」

「謝るな。むしろ俺は感謝しているくらいだ。俺はおまえと戦っている時が一番楽しかった。虚しさを忘れることが出来た。自分は生きているって実感できた……」

もし仮に闇が『悪』だとしても、俺はこの世に生を受けて良かったと思える。

それは他でもない、この女と出会えたからだ。

身体の感覚は、もう殆ど無い。

自分の命の灯が消えていくのがわかる。

でも最期の最期で、自分の心に正直になれてよかったと思う。

「アクア——おまえと逢えてよかった」

突然、アクアが俺のことを強く抱きしめた。

女に抱きしめられるのが、こんなに心地良いものだとは知らなかった。

頬に押し付けられるアクアの胸は柔らかく、そして温かかった。

生誕以来、満たされなかった俺の心が今、満たされていく。

俺の空っぽの心が、アクアの存在によって満たされていく———。

もう、虚しくはない———。

ありがとう——アクア———。

《終》

コメント